食中毒は一年中、起こっています。

この記事を書いている2018年6月には京都のホテルで修学旅行生140人が食中毒になりました。

また、同業者のサンチュを食べた27人が腸管出血性大腸菌 O ( オー ) 157に感染したニュースも。

食中毒のニュースは挙げ始めたらキリがありません。

温かい季節には黄色ブドウ球菌や腸管出血性大腸菌(O-157,O-111)が原因の食中毒。

冬にはノロウイルスやアニサキスが原因の食中毒がおこります。

このように季節によって流行りやすい菌やウイルスに違いはありますが、

いったい何月が一番食中毒が多いのか?そして、どんなウイルス・菌が原因なのか?今回はそのあたりを詳しく書いていきます。

今回はそんな気になる食中毒事情のおはなし。

ノロウイルスは冬に流行るウイルスですが、実は通年を通しノロウイルスが原因で食中毒が起きています。 他にも食中毒を起こす菌やウイルスは沢山あって、季節によって流行るものが変わってきますよ!

そもそも食中毒ってなに?

食中毒が多い月を紹介する前に『食中毒とはなんぞや』ってことを書いていきます。

食中毒とは、食中毒を起こす元となる細菌やウイルス、有毒な物質がついた食べ物を食べることによって、げりや腹痛、発熱、はきけなどの症状(しょうじょう)が出る病気のことです。

実は食中毒を起こす菌で有名は黄色ブドウ球菌は健康な人間の30%も保有しています。

つまり食中毒を起こす細菌とは我々はものすごく近いんです。

また、キノコや魚のフグなどには、自然に有毒な物質を含んでいるものがあり、

そういったものを誤食することで食中毒になることもあります。

食中毒を起こす細菌は、土の中や水、ヒトや動物のひふや腸の中にも存在していて、とくべつな菌というわけではありません。

そのため、食品を作る途中で菌がついてしまったり、家庭で料理したものを、

あたたかい部屋に長い時間置いたままにしておくと、細菌が増えてしまいます。

6月から9月は気温の関係で細菌が活発になる季節で、このころから食中毒は多く起こってきます。

次はいよいよ食中毒が一番多い月の紹介です。

食中毒が一番多い月は年によって変わりますが、9月・12月・1月が多い(件数ベース)

厚生労働省の食中毒統計資料を基に食中毒の発生件数を調べました。

4月から3月までのそれぞれの月の発生件数を調べ、一番多い月と件数を以下にまとめます。

食中毒の病因物質は細菌系、ウイルス系、寄生虫、化学物質、自然毒です。

29年度:9月、114件発生

28年度:3月、112件発生

27年度:1月、153件発生

26年度:1月、114件発生

25年度:3月、93件発生

24年度:12月、151件発生

23年度:9月、139件発生

22年度:1月、154件発生

21年度:12月、129件発生

食中毒が発生する月は、その年の気候などによって変わってきます。

毎年この月が一番食中毒が多い!とは断定できませんが、9月、12月、1月、3月は食中毒の発生件数が多い月というのが分かりました。

発生件数が一番多い月ごとの食中毒の菌とウイルス

次にその年の発生件数が一番多い月の食中毒で一番多かった原因も紹介します。

29年度:9月、細菌(カンピロバクタージェジュニ/コリ)

28年度:3月、ウイルス(ノロウイルス)

27年度:1月、ウイルス(ノロウイルス)

26年度:1月、ウイルス(ノロウイルス)

25年度:3月、ウイルス(ノロウイルス)

24年度:12月、ウイルス(ノロウイルス)

23年度:9月、細菌(カンピロバクタージェジュニ/コリ)

22年度:1月、ウイルス(ノロウイルス)

21年度:12月、ウイルス(ノロウイルス)

こうやってみると、気温が高い時期の食中毒の原因はカンピロバクタージェジュニ/コリが多く、寒い時期の食中毒の原因はノロウイルスが多いというのが分かります。

菌による食中毒よりもウイルスによる食中毒が多いのは感染力

菌とウイルスの食中毒を比べると圧倒的にウイルスの方が感染力が強いです。

菌もウイルスも人から人へと移りますが、ウイルスの感染力は非常に強力です。

黄色ブドウ球菌や芽胞菌も一回の食中毒での感染人数が多いですが、ウイルスと比べてしまうとその数が霞んでしまいます。

どの月が一番多いかは分かりませんでしたが、上の4つの月は気を付ける月になります。

特にカンピロバクタージェジュニ/コリ、ノロウイルスでの食中毒の件数が多いです。

食中毒を起こす主な菌とウイルス対策

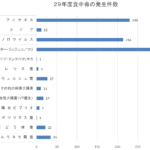

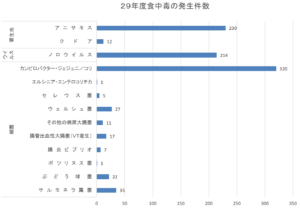

29年度の食中毒の原因

厚生労働省の29年度食中毒統計の資料から、病因物質のグラフを作りました。

通年を通し食中毒の原因になっているのはカンピロバクタージュジェニ/コリが一番多く、次いでアニサキス、そしてノロウイルスと続きます。

ノロウイルスは感染力が強いため、発生件数が多くなると患者数も一気に多くなります。

以下では食中毒を起こす菌・ウイルスの対策方法を紹介していきます。

①サルモネラ菌

十分に加熱していない卵・肉・魚などが原因となります。

対策方法

乾燥(かんそう)に強く、熱に弱い特徴があります。

卵・肉・魚などはしっかり火を使って調理することである程度は抑えることが出来ます。

食後、6時間~48時間で、はきけ、腹痛、げり、発熱、頭痛などの症状が出ます。

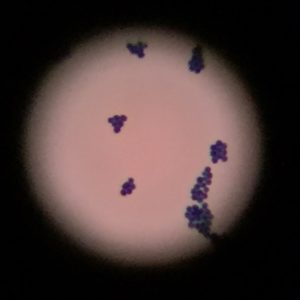

②黄色ブドウ球菌

ヒトのひふ、鼻や口の中にいる菌です。

健康な人でも20%-40%の人が保有してい菌で素手で食べ物に触れ、その食べ物を食べることで感染します。

傷やニキビを触った手で食べ物を触ると菌が付きやすくなります。

そのため、加熱した後に手作業をする食べ物が原因となります。

対策方法

この菌が作る毒素は熱に強く、一度毒素ができてしまうと、加熱しても食中毒を防ぐことはできません。

ですので、調理前に必ず手を洗う。

そして素手で食材を触らないようにするのが、一番の対策になります。

食後30分~6時間で、はきけ、腹痛などの症状が出ます。

③カンピロバクター

十分に加熱されていない肉(特にとり肉)や、飲料水、生野菜などが原因となります。

また、ペットから感染することもあります。

厚生労働省の調べでは国内の20%-40%の鶏肉がカンピロバクターに汚染されていることが分かりました。

対策方法

カンピロバクター食中毒の予防方法は、食肉を十分に加熱調理(中心部を75℃以上で1分間以上加熱)することが重要です。

具体的には未加熱又は加熱不十分な鶏肉料理を避けることが最も効果的です。

④腸管出血性大腸菌(O-157,O-111など)

十分に加熱されていない肉や生野菜などが原因となります。

対策方法

O157やO111などの種類がありますが、十分に加熱すればふせげます。

冒頭で紹介したニュースでは生野菜を食べて感染しました。

生野菜などは食べる前に十分に洗うことをオススメします。

④ノロウイルス

カキなどの二枚貝を生や十分加熱しないで食べた場合や、ウイルスに汚染(おせん)された水道水や井戸水などを飲んで感染することもあります。

対策方法

熱に弱いので、食べ物は85度以上で1分間以上加熱。

食中毒にかかった人の便や、はいたものから感染することもあるので、さわったら石けんでよく手を洗います。

食後1~2日ではきけ、ひどいげり、腹痛などの症状がでます。

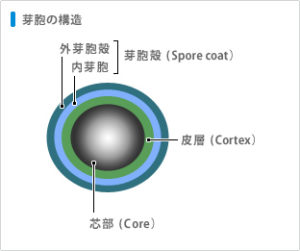

芽胞菌は耐熱性・耐薬品性が高い食中毒菌

芽胞菌は菌外部に芽胞という殻を形成することで耐熱性・耐薬品性が高い菌です。

この菌は他の食中毒菌とように熱しても死滅せず、アルコールなどでも効果がありません。

こういった食中毒菌も存在しているからこそ、日々の対策が必要になってきます。

以下、厚生労働省も推奨している食中毒対策の3大原則を紹介していきます。

食中毒の予防で一番大切なのは『つけない』こと

食中毒予防に手洗いは効果的

食中毒対策で一番大切のは『つけない』です。

食中毒の原因菌やウイルスは人から人へ感染力が強いものが多いです。

また、菌やウイルスが手指についているのを知らずに口に食べ物に触り、感染するケースも非常に多いです。

そのため、調理の前に手洗いを心がけることで食材に食中毒の原因菌をつけないことが出来ます。

また、食材を洗うこともお忘れなく。

食中毒対策の三大原則

厚生労働省が推奨している食中毒対策は『つけない・増やさない・やっつける』です。

特につけないことは上記でも説明した通り、一番重要です。

菌やウイルスのことをしっかり知り、予防していくのが良いでしょう。

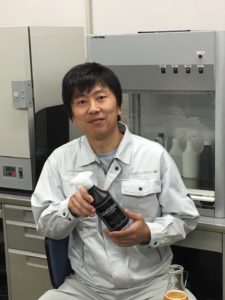

食中毒の原因菌・ウイルス対策に次亜塩素酸水

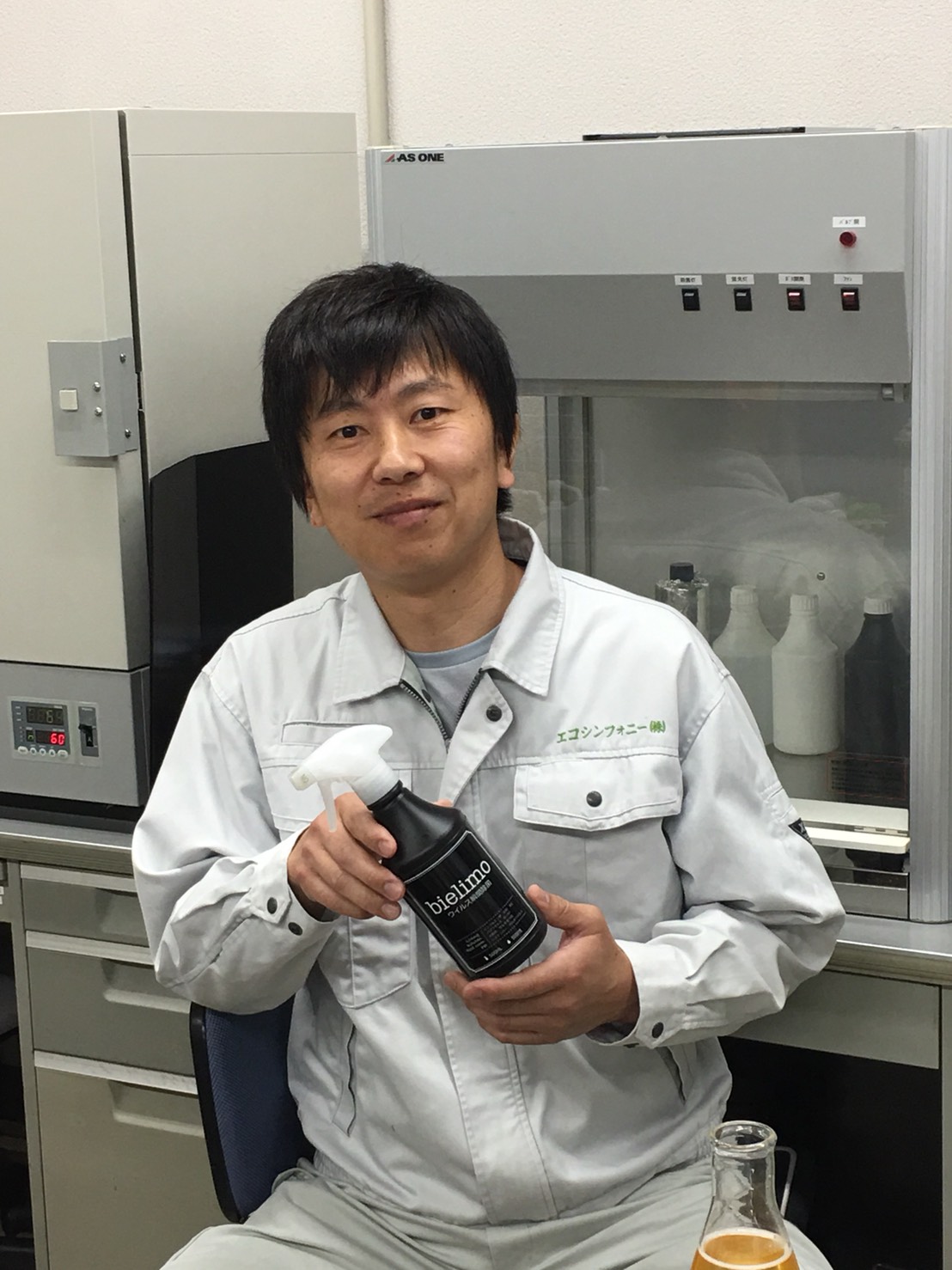

弊社の次亜塩素酸水の除菌剤ビエリモ

ここからは弊社の商品PRになりますが、次亜塩素酸水ってご存知ですか?

次亜塩素酸水は厚生労働省が食品添加物として認可している安全な成分で作られた除菌剤です。除菌範囲が広く、ノロウイルス・O-157やインフルエンザウイルスを瞬間除菌出来ます。

次亜塩素酸水は食中毒の原因菌・ウイルスに効く

食中毒を引き起こす菌やウイルスを紹介しましたよね?

ノロウイルス、カンピロバクタージュジェニ/コリ、黄色ブドウ球菌、腸管出血性大腸菌(O-157など)、サルモネラ菌などなど

次亜塩素酸水はこれらの菌やウイルスを瞬間除菌できるので、多くの飲食店、食品工場、給食センターで採用頂いています。

食品添加物で作られていて、その特性上、誤って口にいれても胃腸に入るまえに水に還元され、人体への影響がありません。

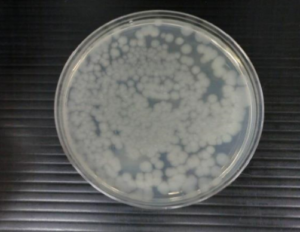

黄色ブドウ球菌を弊社の除菌剤ビエリモで除菌してみた

食中毒の原因菌である黄色ブドウ球菌を弊社の次亜塩素酸水ビエリモを使って除菌実験してみました。

結果、次亜塩素酸水を使えば黄色ブドウ球菌を除菌し、更に繁殖するのも防ぐことに成功しました。

特に弊社のは注文が入った後に製造・発送します。

徹底した商品管理をしているので、効果が1年間長持ちします。

次亜塩素酸水をうまく使っていけば、間違いなく食中毒は防ぐことが出来ますよ。

更に詳しい除菌剤ビエリモの紹介はこちらになります。

9月、12月、1月、3月は食中毒に要注意

厚生労働省の食中毒統計を基に食中毒は9月、12月、1月、3月に多く発生していることが分かりました。

また、通年を通し食中毒は発生しているので、上記期間以外でもしっかり対策をしましょう。

食中毒の予防で一番大切なのは『つけない』です。

そして、もしついてしまったら次亜塩素酸水を使って除菌するように心がけましょう。

手指の除菌を心がけ、食材に菌やウイルスをつけないように心がけましょう。

そして、出来れば弊社の除菌剤ビエリモを使ってもらえれば幸いです!

Mail:info@ecosymphony.com

TEL:0268-23-5833